萨特去世40周年

2020-04-18 09:04:28 来源: 点击:今天,也就是4月15日,是法国著名哲学家、存在主义代表人物萨特离世40周年的纪念日。

萨特(Jean-Paul Sartre),法国20世纪的哲学家、文学家和评论家。对中国读者来说,萨特的名字不陌生;相较于雷蒙·阿隆、阿尔贝·加缪等同期的法国哲学家,我们对萨特也更熟悉。但今天的年轻读者,对萨特的认识更多的是来源于他与波伏娃那段长达51年的“爱情契约”,以及拒绝了1964年的诺贝尔文学奖。

但在这些简单的标签之外,对于萨特的哲学思想与理论发展脉络,大多不甚清晰。

我们今天为大家分享一篇著名法语文学研究者、翻译家袁筱一写萨特的文章。袁筱一笔下的萨特有着一副更复杂、更微妙的面孔。从张爱玲的“生命是一袭华美的袍,上面爬满了虱子”,到米兰昆德拉的“生命不能承受之轻”,再到萨特的“他人即地狱”,随着袁筱一教授的思路,我们能够看到70年代到80年代再到当今一代的学人们,都在阅读什么,思考什么,又被什么塑造着。

存在着,仅此而已

文|袁筱一

到了萨特的一百周年,突然间听到了一些关于萨特的声音。感觉像是他沉寂了一段时间,又被人挖出来说,瞧,他还没有过时,萨特的世纪仍然没有过去。可是真的没有过去吗?走进书店,发现萨特的身影其实已经变得很淡薄,被淹没在色彩缤纷的图书的春天里。我买到的几本都很旧,一本是他的文论选,另外一套是上下册的《辩证理性批判》。同样哲学社科的书架上,轰轰烈烈地卖着后现代,卖着解构主义和诠释解构的林林总总。

萨特 《辩证理性批判》,安徽文艺出版社 1998年版

与遗忘抗争,也许大多数人的结果都是如此。他曾经在很年轻的时候焦虑,自己的书到了下个世纪是不是还有人理会。他知道生命有限,即便介入过当时最让人忧心忡忡的冷战问题,即便介入过阿尔及利亚的战争,事情终究还是过去了,而且在走进历史的时候,作为事件,几乎不会出现他的存在。那么,他的存在消失了之后,应该用哪种形式、又是铭刻在哪里?他焦急地寻找着答案,在他的有生之年。尽管如今尘土相隔,相信他在彼岸也还焦虑着:焦虑着这一代人的精神状态是否还和他有这千丝万缕的联系。焦虑着,身处彼世,如何在此世体现他的在场。

这一点,我称之为萨特的责任心。他是一个了不起的人啊,昏迷的时候,还努力地抗争着,生怕离开,这个世界的精神层面会大乱。他一定是在想,他还有很多话没有说。再给他一段生命,他还可以尝试另一种方式的介入。

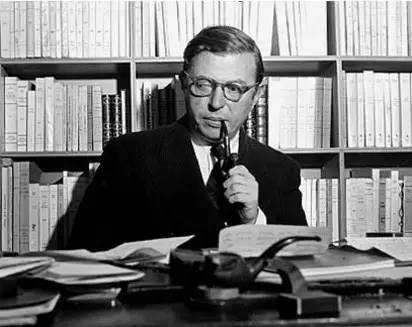

萨特与他标志性的烟斗

是最近,在看萨特的时候,突然觉得自己跨入了另一个世界。这个世界,我并不陌生,但是,我清晰地知道这不是我的世界。这种跨入是有点心悸的:试图捋顺一种明知不属于你的逻辑,这种逻辑具有极强的破坏力,以一种别样的光线遮覆你的双眼,于是你看不到任何东西,只能看到在强烈的光线中有点变形的自己。

就这样,在萨特之镜里,我看到了自己,而且我在问,这个自己,是怎么形成的?再次读了一些萨特的作品之后,我一直在想,倘若撇除我作为一个法国文学追随者和研究者的存在,我,我这一代人,为什么不读萨特,我们读的又是谁?

对于萨特,再次阅读之后,也没有认同,只有艳羡。艳羡他可以这样强烈地表达自己对于这个世界的愿望;艳羡他可以产生这样强烈的愿望想要收复这个世界。艳羡他不仅善于思考,而且,他的思考有着明确的目标。这是萨特有别于前人的地方。那么他有别于后人的地方呢?

从我们这一代人读的书说起吧。我们读的是谁?我几乎想不起我在大学里读过萨特。我读的是张爱玲,读的是杜拉斯,读的是昆德拉。这应该是出版界奉献给第一代多识了几个字的小资的读物吧。迥然不同的作家,张爱玲奉献了个人世界,杜拉斯奉献了自虐性的变态世界,昆德拉奉献了——因为是个承受过苦难的男性的缘故——小说的世界,但他们却有致命的相同点:让人绝望,让人只能想到,不管采用什么样的方式,都要撇清和这个世界的纠缠。那个时候,对于这几个作家的追逐,真的有点像是我的那位哲学老师张一兵教授描写他们那个年代对于萨特的追逐:人人以腋下夹着一本萨特为荣,人人以谈论萨特的一两句“他人即地狱”为荣。

米兰昆德拉代表作《不能承受的生命之轻》

以至于到了今天,当像我这样的第一代小资跨过三十岁,迈向四十岁的时候,出版界的市场经济突然意识到可以利用他们的怀旧和他们日渐丰满的口袋,于是重新炒了一遍昆德拉,据说,又将重新炒一遍杜拉斯。至于萨特,他是五十岁人的模糊记忆和少数爱钻牛角尖的人的标语读本,没有市场的价值吧。

处在怎样的时代,为自己贴上什么样的标签,这一点非常重要。而且这重要性不仅仅针对出版而言。想起自己,尽管也许和七十年代末大学生读萨特一样,不是那么了解张爱玲、杜拉斯和昆德拉,甚至没有理由喜欢他们,可是,这个符号贴上去,就不是那么容易揭下来。这个符号几乎成为三个人的三句话,经常出现在我或是我的其他同辈人的笔下:张爱玲说,人生是袭华美的袍,里面爬满了虱子;杜拉斯说:我们爱的是爱情本身;昆德拉说:生命中不能承受之轻。

把这三句话和“他人即地狱”并列在一起看,真是有着相映成趣的功效。

我的大学时光,是躲在宿舍里,逃哲学课(而且那时我称哲学课为政治课,后来遭到了哲学老师的严厉批判)和一切自认为无用的课,向往成名、渴望被重视、却害怕崇高和承担因此而来的责任的日子。——这基本上是第一代小资的生活写照,还没有星巴克,还没有村上春树,只有简陋的宿舍和纸质粗糙,印得颠三倒四的书,可是,在张爱玲、杜拉斯和昆德拉的激励下,慵懒而百无聊赖的小资特征正在慢慢形成。然后,大学之后的时光也这么过去了,一不小心就是十多年,无从改变。生活还是没有教会担当,每当面对责任的时候,第一个念头总是逃跑。

有时看着看着萨特,我就会想,我的上一代人,他们是不是被贴上了萨特的标签?如果用萨特的责任心去看他们,他们的所作所为就很容易得到理解。相信他们站在张爱玲、杜拉斯或是昆德拉的立场看我们,我们的无所作为也相应容易理解得多。其实,有很多脑力的游戏,与体制无关,与意识形态无关,仅仅是与这个时代有关。仅仅是和这个时代所贴的知识分子的标签有关。