诗人胡安·阿拉维亚:谁是诗歌之敌

2019-10-26 16:41:08 来源: 点击:诗人胡安·阿拉维亚:谁是诗歌之敌

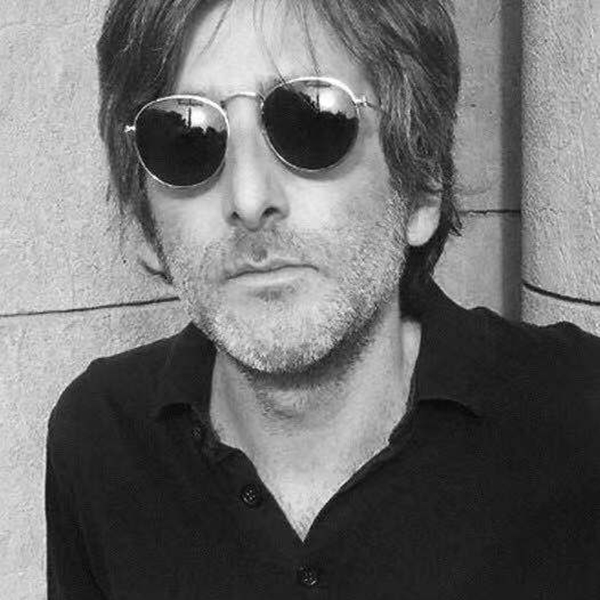

一件POLO衫,黑色太阳镜,质地分明的胡须,海风中扬起的中长卷发,在“诗歌来到美术馆”第六十一期的场刊上,胡安·阿拉维亚如同一位电影明星,而不似我们一般印象中的诗人。

阿拉维亚在“诗歌来到美术馆”

但是,1983年出生的阿拉维亚确实是当代阿根廷最活跃的诗人之一,也是译者、文学评论家。他创办了在阿根廷具有很强凝聚力的独立出版物《Buenos Aires poetry》(《布宜诺斯艾利斯诗刊》),翻译过兰波、庞德,出版过包括西班牙语、意大利语、法语在内的多语种诗集。

10月19日,阿拉维亚做客上海民生现代美术馆“诗歌来到美术馆”,分享他对诗歌、自然和生命的思考。

胡安·阿拉维亚 主办方供图

自然带来的充沛灵感

布宜诺斯艾利斯,在聂鲁达的笔下是“天堂的名字”,博尔赫斯则说“她像水和空气一样永恒”。南美没有哪座城市像布宜诺斯艾利斯一样,承载着这么多文学和艺术的记忆。

阿拉维亚就生于斯,长于斯。然而在《布城》一诗中,阿拉维亚在开头就语出惊人,称其像“肮脏的女奴”。

场刊上所用的阿拉维亚照片 “布宜诺斯艾利斯像一座墓园。”他甚至如此比喻,令全场愕然。“我承认布宜诺斯艾利斯是一座很美的城市,但这里有着二元对立的关系:自然与城市。”胡安解释说,阿根廷的现实即是如此,90%的人口都集中在布宜诺斯艾利斯,整个国家都以它为食。

他感到,这座城市没有博尔赫斯他们笔下的那么美了,缺少树,缺少绿色。阿拉维亚喜欢自然、乡村,小的时候他经常和父母一起去周边的小镇度假。那是只有1500人的小镇,并不如想象般都住在别墅里,而是比较艰苦的生活环境。

但与自然很接近的生活,给了他充沛的灵感。在诗歌《我是那个望向天空和大地的人》中,他充满激情地写下“我是宇宙…我是歌唱之人…我是创造之人…我是活着的人…我是诗人”。他还曾写下两首关于上海的诗歌,在他眼里,上海是一个与自然保持亲密关系的现代都市,让他尤为喜爱。

在多首诗中,阿拉维亚都使用了“迁离”一词,也是因为他对于自然的偏爱与敬畏。他认为,社会只是自然当中的一个部分,自然是高于社会的,一个文明可能会在自然之中随着历史的进程而毁灭。

“我曾经去过马特罗港口,我看到成千上万死去的鱼,它们都从港口顺流而下,漂下来,我闻到了非常难闻的腐臭味。”阿拉维亚回忆起令他印象深刻的一个画面,“我就觉得自然不是一个被动的客体,它在很多时候,会给我们人类带来一些报复。”

1930一代的敌人

阿拉维亚毕业于布宜诺斯艾利斯大学的社会科学系,最开始做文化研究,在社科方向工作过很长时间,但他始终感觉到没有在自己舒服的状态里,后来终转向了更为热爱的诗歌写作。

“我认为我自己就是1930一代的敌人,一个从里面跳脱出来的人。”阿拉维亚说道。

在主持人、诗人胡续冬看来,1930一代通常是指W.H.奥登一代,“那个年代的人受弗洛伊德、马克思主义的影响,讲求对社会激烈回应。‘三十年代的敌人’,某种意义上是像狄兰·托马斯那样的人。”阿拉维亚对此有着强烈的认同,他认为狄兰·托马斯打破了以前诗歌的范式,将诗歌引向了更加个性化的视角当中,“关注更为宏大了,直至宇宙。”

在阿拉维亚的诗歌里,明显能感受到一种愤怒的情绪。这种愤怒来源于他对整个社会体制、体系的不满。尽管他的童年幸福,但因为不喜欢学校的各种规章制度,他转过四次学。父亲总是按照自己的想法来培养他,也让阿拉维亚内心充满反抗的情绪。

这种反抗情绪最后在诗中扩大为反对所有一切决定之物、确定的结构,成为他诗歌写作重要的向度。

“凡是把人变得合群、规范而严肃的,都是诗歌的大敌。”阿拉维亚说道。

- 133

- 115

- 115

- 114

- 115

- 115

- 115

- 115